traumavertissement : esclavage, violences sexuelles

Alors que les femmes ont été victimes de nombreuses persécutions, exécutions et marginalisations au fil des siècles, la figure de la sorcière s’est construite à partir de la peur et de la fascination autour d’un mythe populaire. En effet, d’abord associée au mal, au danger, et à la subversion de l’ordre établi, la sorcière a longtemps incarné l’ennemie de la société patriarcale et religieuse ; ainsi, la sorcière a servi de prétexte pour condamner et contrôler les femmes jugées trop indépendantes, trop savantes ou simplement différentes. Dans Sorcières : la puissance invaincue des femmes1, Mona Chollet montre comment cette figure a été historiquement façonnée par la peur de la liberté féminine et comment, aujourd’hui, elle est réinvestie comme symbole de puissance et d’émancipation. Au-delà du féminisme occidental, cette réflexion trouve un écho particulier dans l’œuvre de Maryse Condé. Dans Moi, Tituba, sorcière : noire de Salem2, l’autrice redonne voix à une femme réduite au silence par l’Histoire. En reprenant certains traits de la figure décrite par Chollet, Condé met en lumière la violence sociale subie par les femmes, mais plus encore par les femmes noires, doublement marginalisées par le sexisme et le racisme. Ainsi, en s’appuyant sur les idées de Mona Chollet, ce texte propose de montrer comment la figure de la sorcière est représentée dans le roman Moi, Tituba, sorcière : noire de Salem de Maryse Condé, et en quoi cela témoigne d’une violence sociale faite aux femmes et, plus spécifiquement, aux femmes noires. Cette étude commencera par une mise en contexte historique des procès de Salem, puis analysera le roman sous trois angles : l’association de la nature à la sorcière, la vision d’une créature satanique et la femme comme étant maudite quoi qu’elle fasse.

Salem, les procès des sorcières

On entend souvent parler de Salem et des procès des sorcières, mais on sait très peu souvent ce que cela représente réellement et ce qu’il s’est passé dans cette ville. À l’époque d’une Amérique coloniale, tel que l’explique National Geographic3, Salem est géographiquement et politiquement divisée en deux, entre un bourg prospère et un village agricole. Les villageois se disputent pour la répartition des ressources, pour la politique et pour la religion, et sont ainsi divisés entre les séparatistes et les non séparatistes. En 1689, peu de temps avant les procès des sorcières, la communauté du village de Salem décide de fonder sa propre église et choisit comme révérend Samuel Parris, un ancien commerçant qui cherche à récupérer le titre de propriété du presbytère qu’il occupe. Samuel Parris s’installe avec sa femme, sa fille Betty et sa nièce Abigail Williams, et d’elles commencent les accusations ainsi que la chasse aux sorcières. En février 1692, Betty Parris se met à faire des « crises » que les médecins ne peuvent expliquer rationnellement. Le tour d’Abigail Williams et d’Ann Putman, une amie des filles, vient, et leurs parents, les docteurs et les pasteurs doivent observer les filles convulser, se recroqueviller sous des chaises et hurler des inepties4. Les médecins de cette époque n’ont rien à voir avec les médecins modernes, et ils cèdent à la pression de diagnostiquer ces jeunes filles :

Ils brutalisent les petites jusqu’à ce qu’elles dénoncent des femmes plus ou moins marginales de leur entourage. Tituba (une esclave sous la charge de Samuel Parris) est accusée d’être une sorcière, tout comme Sarah Good, une mendiante débraillée, et Sarah Osburn, une femme sénile5.

Ainsi commencent les procès des sorcières, qui ont duré jusqu’en 1693. Pendant cette période, il y a 141 suspects, hommes et femmes, reconnus de sorcellerie, 19 personnes pendues, une lynchée à mort, et plusieurs qui ont péri en prison. Après une accumulation de corps et de prisonniers, et un traumatisme général, le gouverneur William Phips met fin aux procès, mais cela prend tout de même des décennies au village de Salem pour se remettre des événements.

Une association à la nature

La figure de la sorcière a souvent été associée à la nature, en raison de sa connaissance des plantes médicinales, de son lien privilégié avec les cycles de la vie et de la mort, ou encore de sa proximité avec des forces invisibles rejetées par la société. C’est dans cette lignée que s’inscrit Tituba, l’héroïne du roman Moi, Tituba, sorcière : noire de Salem de Condé. Née esclavagisée à la Barbade à la suite d’un viol, elle est élevée à l’extérieur de la plantation, où ses parents sont morts, par sa mère adoptive Man Yaya, qui lui enseigne les savoirs ancestraux de guérison. Tituba développe alors une relation intime avec la nature, qui devient à la fois son refuge et sa source de pouvoir. Bien après la mort de Man Yaya, Tituba se marie à John Indien, un esclave, et devient la propriété de Susanna Endicott. Dès son arrivée chez la vieille femme, Tituba est marginalisée et humiliée pour la couleur de sa peau, pour son sexe et pour son insoumission, tandis que John Indien est accepté par les femmes blanches qu’il séduit avec ses « clowneries »6, comme Tituba le dit elle-même :

Ce qui me stupéfiait et me révoltait, ce n’était pas tant les propos qu’elles tenaient (Susanna Endicott et ses amies) que leur manière de faire. On aurait dit que je n’étais pas là, debout, au seuil de la pièce. Elles parlaient de moi, mais en même temps, elles m’ignoraient. Elles me rayaient de la carte des humains. J’étais un non-être. Un invisible […] Tituba n’avait plus de réalité que celle que voulaient lui concéder ces femmes. C’était atroce. Tituba devenait laide, grossière, inférieure parce qu’elles en avaient décidé ainsi. (MTS, p. 44)

Tituba s’en prend éventuellement à sa propriétaire pour se venger en utilisant sa « magie », mais Susanna la vend, elle et son époux, à Samuel Parris, juste avant qu’il ne quitte pour les États-Unis. Pendant ces années de travail forcé pour une famille puritaine, à Boston puis à Salem, Tituba prend soin de guérir les trois femmes du foyer contre tout mal, grâce à ses remèdes naturels. Elle raconte également à Betty et à Abigail des histoires particulières et « fantastiques », provenant de son héritage culturel de la Barbade. C’est alors que les filles prétendent être possédées et accusent Tituba de s’adonner à la sorcellerie. Ainsi, Tituba incarne la marginalisation des femmes dont la sagesse et la liberté dérangent, mais aussi la violence infligée aux femmes noires, prises entre la domination coloniale, raciale et patriarcale.

On pourrait dire que ce qui a condamné Tituba est en partie sa maîtrise des plantes médicinales. Pour Tituba, la nature représente quelque chose de positif, comme elle le dit au début du roman :

Man Yaya m’apprit les plantes. Celles qui donnent le sommeil. Celles qui guérissent plaies et ulcères. Celles qui font avouer les voleurs. Celles qui calment les épileptiques et les plongent dans un bienheureux repos. Celles qui mettent sur les lèvres des furieux, des désespérés et des suicidaires des paroles d’espoir. (MTS, p. 22)

Man Yaya lui disait toujours d’utiliser son « art », soit ses talents pour la médecine naturelle ou sa magie, à des fins bien intentionnées : « Ne te laisse pas aller à l’esprit de vengeance, utilise ton art pour servir les tiens et les soulager. » (MTS, p. 51) Comme l’explique Chollet, les accusées de sorcelleries sont des guérisseuses qui jouent un rôle important dans leur communauté et même qui sont respectées, jusqu’à ce que la nature et la guérison soient associées au Diable et à tout ce qu’il représente de mauvais :

Certaines accusées étaient à la fois des magiciennes et des guérisseuses ; un mélange déconcertant à nos yeux, mais qui allait de soi à l’époque. Elles jetaient ou levaient des sorts, fournissaient des philtres et des potions, mais elles soignaient aussi les malades et les blessés, ou aidaient les femmes à accoucher. Elles représentaient le seul recours vers lequel le peuple pouvait se tourner et avaient toujours été des membres respectés de la communauté, jusqu’à ce qu’on assimile leurs activités à des agissements diaboliques7.

Ce rôle de guérisseuse, décrit par Mona Chollet comme essentiel au sein des communautés avant d’être diabolisé, se retrouve perverti par la douleur et la colère accumulées en Tituba, causées par les injustices qu’elle subit. Dans un moment d’intense ressentiment, elle s’imagine invoquer la nature non plus pour soigner, mais pour déchaîner sa puissance destructrice :

J’allais dénoncer et du haut de cette puissance qu’ils me conféraient, j’allais déchaîner la tempête, creuser la mer de vagues aussi hautes que des murailles, déraciner les arbres, lancer en l’air comme des fétus de paille, les poutres maîtresses des maisons et des hangars. (MTS, p. 147)

Ainsi, dans l’imaginaire du roman, la nature, qui symbolisait initialement le refuge, la guérison et la continuité des savoirs féminins, devient une force incontrôlable et menaçante. Cette transition illustre parfaitement la manière dont, dans les sociétés patriarcales, la nature et la magie des femmes sont perçues comme diaboliques parce que leur puissance imprévisible échappe au contrôle des hommes et de l’ordre social.

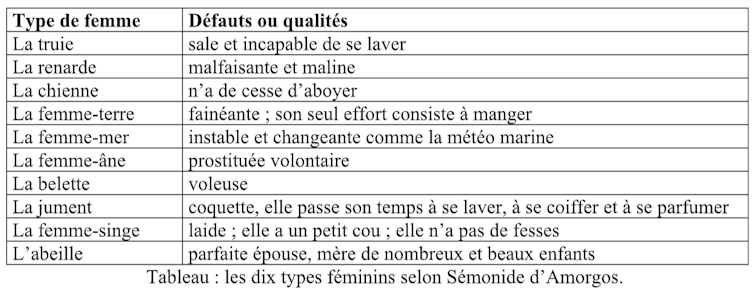

Si l’on prend un pas de recul, on peut constater que les femmes sorcières sont associées à la nature dès l’Antiquité gréco-romaine, une époque où le genre féminin presque dans son ensemble est souvent représenté comme une calamité, tel que l’explique Christian-Georges Schwentzel, un historien et professeur d’histoire ancienne à l’Université de Lorraine8. Schwentzel revient sur la classification de la femme en dix catégories, dont huit sont des animaux et deux des éléments naturels, établies par le poète grec Sémonide d’Amorgos, comme on peut le voir dans le tableau suivant9 :

Parmi ces catégories, seule l’abeille, c’est-à-dire la femme mariée et mère, possède des qualités aux yeux du poète. La sorcière, quant à elle, appartient à la catégorie de la renarde qui est « malfaisante et maline ». Dès lors, deux options sont possibles pour la femme : soit elle représente quelque chose qui peut servir à l’homme et lui bénéficier, soit elle est associée à quelque chose de mauvais, de laid ou de mal intentionné, et ce, même lorsqu’elle est associée à un élément de la nature tel que la femme-terre et la femme-mer. En réalité, la femme ne peut pas gagner: son sort lui a été attribué par le genre masculin et la société patriarcale il y a de cela très longtemps. L’association de la femme à la nature, déjà présente dans l’Antiquité gréco-romaine, se retrouve dans la construction de la figure de la sorcière. Comme le souligne Schwentzel en analysant Sémonide, le féminin est assimilé soit à l’animalité, soit aux éléments naturels; il est rarement valorisé et presque toujours pensé sous l’angle du danger ou de la nuisance. Cette logique se perpétue dans l’imaginaire patriarcal où la femme sorcière, telle que la renarde rusée ou la mer déchaînée, devient un symbole de menace et d’imprévisibilité. Ce lien entre la féminité et la nature, loin d’être célébré, est utilisé pour assigner la femme à une altérité inquiétante, toujours susceptible d’échapper au contrôle masculin, à moins de servir l’homme et de lui donner des enfants. Dans cette perspective, la sorcière est perçue comme l’incarnation d’une nature indomptée, une force qu’il faut marginaliser, réprimer ou diaboliser pour maintenir l’ordre social.

Ainsi, dès l’Antiquité, l’association de la femme à la nature a nourri une vision ambivalente selon laquelle la féminité est utile lorsqu’elle sert les intérêts de l’homme, et dangereuse lorsqu’elle échappe à son autorité, comme Tituba, dans le roman de Condé. Malgré son lien marital avec un homme, l’héroïne est une femme indépendante et pleine de ressources qui utilise la plupart du temps sa « magie » pour faire le bien, mais qui ne se gêne pas de l’utiliser en mal pour se venger. Cela montre comment l’ambivalence du lien intime d’une sorcière avec la nature, source de guérison ou de destruction, a été transmise à travers les siècles et a servi à justifier la violence sociale exercée contre les femmes, et particulièrement contre les femmes noires.

Une créature satanique

En plus d’être méchantes, laides ou rusées, les sorcières, comme on le voit dans la culture populaire, veulent le mal, mangent les enfants et volent sur des balais. Chollet explique ce dernier point par une transformation entre le rôle domestique de la femme et la supposée sexualité débridée de la sorcière :

Par sa forme phallique, le balai qu’elles chevauchent, en plus d’être un symbole ménager détourné, témoigne de leur liberté sexuelle. Le sabbat est vu comme le lieu d’une sexualité débridée, hors de contrôle.10

Justement, Condé transpose cette symbolique dans une scène brutale du roman Moi, Tituba, sorcière : noire de Salem, où Tituba est violée par un homme venu l’accuser de sorcellerie. Celui-ci utilise sur elle ce qu’on devine être un manche à balai :

Un autre releva ma jupe et enfonça un bâton en pointe dans la partie la plus sensible de mon corps en raillant : — Prends, prends, c’est la bite de John Indien !

Quand je ne fus plus qu’un tas de souffrances, ils s’arrêtèrent et l’un des trois reprit la parole : — Tu n’es pas la seule créature de l’Antéchrist dans Salem. (MTS, p. 144)

Cette scène symbolise la volonté de réduire au silence une femme perçue comme trop puissante et incontrôlable en la réinscrivant par la force dans un rôle de victime. L’acte n’est pas seulement une humiliation sexuelle, mais une punition infligée à la figure de la sorcière, dont la liberté, notamment sexuelle, doit être rompue. En ce sens, l’écriture de Condé montre un des mécanismes de domination que décrit Chollet : la sorcière est diabolisée non seulement pour son savoir ou sa proximité avec la nature, mais aussi parce qu’elle incarne une menace pour l’ordre sexuel et social, surtout dans le contexte puritain dans lequel se trouve Salem à cette époque. La scène du viol de Tituba met en évidence de manière tragique comment la métaphore du balai, détournée dans l’imaginaire collectif, se matérialise ici en instrument de contrôle et de violence.

Comme mentionné plus tôt, la sorcière n’est pas seulement diabolique, mais également repoussante. Les auteurs de l’époque romaine imaginaient des sorcières répugnantes physiquement que Sémonide d’Amorgos aurait placées dans la catégorie des « truies », comme l’explique Schwentzel, mais même lorsqu’elles sont belles, cette caractéristique n’apporte rien de bien :

Qu’elle soit irrésistiblement séduisante ou d’une laideur repoussante, la sorcière antique incarne un pouvoir féminin considéré comme néfaste et castrateur ; elle symbolise une forme de haine de l’humanité et même de toute forme de vie. Elle est l’incarnation fantasmée d’une féminité à la fois « contre-nature » et […] contre-culture.11

La sorcière est, aujourd’hui encore, vue comme une créature hideuse, ou parfois séduisante, qui cherche à faire le mal, peu importe les circonstances. C’est ainsi que les sorcières sont perçues dans l’univers de Maryse Condé, pendant les procès des sorcières à Salem. C’est l’un des arguments qui prouve, d’une certaine façon, que Tituba est innocente. Hester, une femme que Tituba rencontre en prison, lui dit qu’elle est trop belle pour être une sorcière, ce qui renforce l’idée selon laquelle les sorcières sont laides dans l’imaginaire collectif :

Les sorcières font des choses étranges et maléfiques. Elles ne peuvent pas faire de vrais miracles qui ne peuvent être accomplis que par les Élus et les Ambassadeurs du Seigneur. […] Tu ne peux pas avoir fait de mal Tituba ! De cela, j’en suis sûre, tu es trop belle! (MTS, p. 152)

Toutefois, lorsqu’il est temps d’éviter la pendaison, Hester conseille à Tituba d’avouer être une sorcière, car les personnes qui confessent sont épargnées de la mort12. Elle lui suggère d’exagérer, de leur montrer exactement ce qu’ils veulent et elle fait référence à plusieurs symboles associés à la sorcière dans son discours :

Fais-leur peur, Tituba ! […] Décris-leur les réunions de sorcières, chacune arrivant sur son balai, les mâchoires dégoulinantes de désir à la pensée du banquet de fœtus et d’enfants nouveau-nés qui serait servi avec force chopes de sang frais… (MTS, pp. 157-158)

Cette fois-ci, c’est à Tituba de retourner la situation à son avantage et de changer son sort; sinon, elle pourrait très bien périr en prison ou être pendue. Finalement, elle fait exactement ce que Hester lui avait recommandé et elle est rachetée par un Juif qui la libère éventuellement pour lui donner la chance de retourner à la Barbade.

L’association de la sorcière au diable et à la laideur s’avère indissociable dans l’imaginaire collectif, car ces deux représentations se renforcent mutuellement. La laideur extérieure reflète la corruption intérieure, tandis que l’alliance avec le diable légitime la croyance en la cruauté de la sorcière et son rejet par la société. Dans le cas de Tituba, cette logique s’inverse, puisque sa beauté devient une preuve de son innocence, tout en démontrant l’absurdité des critères qui définissent ce qu’est une « véritable » sorcière. L’opposition entre beauté et laideur, bon et diabolique, insiste donc sur le poids des stéréotypes que Maryse Condé met en lumière pour dénoncer la marginalisation et l’injustice vécues par celles qu’on accusait de sorcellerie.

Être femme, c’est être maudite

Tel que Schwentzel l’explique en affirmant que, pendant l’Antiquité, le genre féminin est perçu comme une calamité, le roman de Condé montre à de multiples reprises en quoi la femme est maudite, et ce, seulement parce qu’elle est née femme13. Une calamité est un grand malheur collectif, ce qui représente, selon les gréco-romains de l’Antiquité, la femme dans son ensemble. Mona Chollet rappelle que, pendant les procès des sorcières à Salem, 80 % des accusés et 85 % des condamnés sont des femmes. Les gens de l’époque pensent que les femmes sont des proies faciles pour le Diable, car elles sont faibles de corps et d’esprit et animées par un insatiable désir de luxure14. Il se crée même un mythe populaire autour de la femme célibataire, qui ne répond à aucun homme, qui est libre et indépendante, faisant d’elle une proie facile aux accusations de sorcellerie :

Derrière la figure fameuse de la « célibataire à chat », laissée-pour-compte censée être un objet de pitié et de dérision, on distingue l’ombre de la redoutable sorcière d’autrefois, flanquée de son « familier » diabolique.15

De là vient l’association du chat, surtout du chat noir, à la sorcière. Cela montre bien comment la culture occidentale projette ses peurs et ses fantasmes sur des symboles liés au féminin et à l’indépendance. En effet, le chat, un animal libre, nocturne et insaisissable à moins qu’il en désire autrement, devient dans l’imaginaire collectif l’incarnation du compagnon idéal de la femme jugée dangereuse, car elle ne se soumet pas aux normes. Le célibat féminin, perçu comme une anomalie sociale, s’accompagne ainsi d’un bestiaire symbolique qui renforce l’idée que ces femmes ne sont pas simplement différentes, mais véritablement diaboliques. Être une femme libre ou simplement hors des cadres imposés suffit à faire d’elle une calamité ou une sorcière, et donc une menace pour l’ordre établi. Comme le rappelle Chollet, il y a, lors des chasses aux sorcières, une surreprésentation des célibataires et des veuves parmi les accusées de sorcellerie, soit toutes celles qui ne sont pas subordonnées à un homme16.

Au début du roman de Condé, le personnage d’Élisabeth, la femme de Samuel Parris, dépeint elle-même l’idée selon laquelle les femmes sont maudites : « Tituba, ne penses-tu pas que c’est une malédiction d’être femme ? » (MTS, p. 72) Tituba en viendra à découvrir qu’Élisabeth avait raison, surtout lorsqu’elle se compare à son propre mari, qui, malgré sa condition d’esclave et sa couleur de peau, reçoit de meilleurs traitements qu’elle : « Blancs ou Noirs, la vie sert trop bien les hommes ! […] La couleur de la peau de John Indien ne lui avait pas causé la moitié des déboires que la mienne m’avait causée. » (MTS, p. 159) En effet, avant d’être noire, d’être esclave, même si cela lui a causé beaucoup de tort, Tituba est une femme et les femmes sont des sorcières ! Comme l’explique Chollet, avoir un corps de femme, à cette époque, peut suffire à faire de vous une suspecte de sorcellerie17. Dans le monde de Maryse Condé et dans l’histoire des procès des sorcières, la condition féminine est avant tout marquée par la fatalité et la suspicion. Être une femme signifie porter le poids d’une faute originelle qui n’existe pas, mais que la société patriarcale a construite pour justifier l’infériorisation de la féminité. Tituba l’expérimente douloureusement ; elle n’a pas besoin d’être une sorcière pour être traitée comme telle. Le simple fait d’être une femme suffit à la condamner, avant même sa couleur de peau ou son statut d’esclave, mais rappelons-nous que c’est parce qu’elle représente une figure marginale, donc vulnérable, qu’elle est accusée de sorcellerie par les jeunes filles dont elle a pris soin. Cela n’empêche pas que l’œuvre de Condé démontre ce que Mona Chollet analyse. Le corps féminin devient lui-même un signe d’accusation, un support sur lequel se projettent la peur, le désir et la domination masculine. Qu’elles soient épouses, célibataires, esclaves ou libres, les femmes sont enfermées dans un rôle qui les rend coupables par essence.

Ainsi, les femmes apparaissent comme maudites, quoi qu’elles fassent, puisque leur existence seule suffit à éveiller la suspicion. La figure de la sorcière n’est pas uniquement une construction autour de la laideur, du diable ou du sabbat, mais surtout l’expression d’une malédiction sociale et symbolique qui pèse sur toutes les femmes. Dès leur naissance, elles sont perçues comme des créatures dangereuses, des êtres à surveiller, voire à éliminer.

La figure de la sorcière, longtemps utilisée pour stigmatiser et opprimer la population, surtout les femmes, est cependant aujourd’hui réinvestie comme symbole de liberté et d’émancipation, et continue d’influencer le monde littéraire en se transformant en figure féministe et revendicatrice.

- Mona Chollet, Sorcières: la puissance invaincue des femmes, Paris, Zones, 2018, 256 p. ↩︎

- Maryse Condé, Moi, Tituba sorcière… : noire de Salem, Paris, Mercure de France, 1986, 278 p.

Désormais, toute référence à cet ouvrage sera indiquée par le sigle MTS, suivi du folio.

↩︎ - « Les procès des sorcières de Salem : entre mythe et réalité », National Geographic, 23 octobre 2025, en ligne, <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/les-proces-des-sorcieres-de-salem-entre-mythe-et-realite>. ↩︎

- Idem.

↩︎ - Idem.

↩︎ - Josée Tamiozzo, « L’altérité et l’identité dans Moi, Tituba, Sorcière… Noire de Salem, de Maryse Condé », Recherches féministes, vol. 15, no 2, 2002, p. 126.

↩︎ - Mona Chollet, Sorcières: la puissance invaincue des femmes, op. cit., p. 17 ↩︎

- Christian-Georges Schwentzel, « Dans l’Antiquité, la sorcière était déjà le symbole d’un pouvoir féminin redouté », The Conversation, 7 novembre 2024, en ligne, < https://theconversation.com/dans-lantiquite-la-sorciere-etait-deja-le-symbole-dun-pouvoir-feminin-redoute-242230>. ↩︎

- Idem. ↩︎

- Mona Chollet, Sorcières: la puissance invaincue des femmes, op. cit., p. 19. ↩︎

- Christian-Georges Schwentzel, « Dans l’Antiquité, la sorcière était déjà le symbole d’un pouvoir féminin redouté », loc. cit. ↩︎

- « Witchcraft law up to the Salem witchcraft trials of 1692 », Berkshire Law Library, 31 octobre 2017, en ligne, < https://www.mass.gov/news/witchcraft-law-up-to-the-salem-witchcraft-trials-of-1692>. ↩︎

- Mona Chollet, Sorcières: la puissance invaincue des femmes, op. cit., p. 16. ↩︎

- Idem. ↩︎

- Ibid., p. 35. ↩︎

- Ibid., p. 34. ↩︎

- Ibid., p. 18. ↩︎

BIBLIOGRAPHIE

Corpus étudié

Condé, Maryse, Moi, Tituba sorcière… : noire de Salem, Paris, Mercure de France, 1986, 278 p.

Corpus secondaire

Chollet, Mona, Sorcières : la puissance invaincue des femmes, Paris, Zones, 2018, 256 p.

Corpus théorique

Tamiozzo, Josée, « L’altérité et l’identité dans Moi, Tituba, Sorcière… Noire de Salem, de Maryse Condé », Recherches féministes, vol. 15 no 2, 2002, pp. 123-140.

Corpus web

« Les procès des sorcières de Salem : entre mythe et réalité », National Geographic, 23 octobre 2025, en ligne, <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/les-proces-des-sorcieres-de-salem-entre-mythe-et-realite>.

Schwentzel, Christian-Georges, « Dans l’Antiquité, la sorcière était déjà le symbole d’un pouvoir féminin redouté », The Conversation, 7 novembre 2024, en ligne, < https://theconversation.com/dans-lantiquite-la-sorciere-etait-deja-le-symbole-dun-pouvoir-feminin-redoute-242230>.

Publication gouvernementale

« Witchcraft law up to the Salem witchcraft trials of 1692 », Berkshire Law Library, 31 octobre 2017, en ligne, <https://www.mass.gov/news/witchcraft-law-up-to-the-salem-witchcraft-trials-of-1692>.

Corpus supplémentaires

« Maryse Condé », Fondation pour la mémoire de l’esclavage, en ligne, <https://memoire-esclavage.org/biographies/maryse-conde>.

« Maryse Condé: Moi, Tituba sorcière noire de Salem », C’est à lire, [émission de télévision], Bry-sur-Marne, Institut national de l’audiovisuel, 26 octobre 1986, en ligne, <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i24093316/maryse-conde-moi-tituba-sorciere-noire-de-salem>.

Pfaff, Françoise. « Introduction », Nouveaux entretiens avec Maryse Condé Écrivain et témoin de son temps, Paris, Karthala, 2016. p. 17-19. « Synonymes de calamité », Le Robert, en ligne, <https://dictionnaire.lerobert.com/synonymes/calamite>.