Nous ne sommes pas en mesure de reproduire la mise en page de cet article sur la plateforme web. Nous vous invitions fortement à consulter l’article dans son intégralité en téléchargeant la version PDF.

Questions

I

Les mots ont-ils un pouvoir concret ?

Peut-on changer le réel en modifiant sa langue ?

Ou faut-il plutôt modifier son usage de la langue ?

L’usage de la langue peut-il la transformer de fond en comble ?

Quel usage de la langue permettrait une transmutation du réel ?

II

Si, en tant que personne blanche,

je veux lutter contre l’hégémonie occidentale et engendrer

un métissage, le mélange de ma culture avec celle des autres,

cela peut-il passer par ma langue, mon emploi de la langue ?

Comment lutter contre la langue de l’hégémonie « blanche » ?

Cette langue du racisme et de l’oppression, est-elle la mienne ?

S’est-elle infiltrée dans ma pensée lors de mon éducation ?

Comment déserter cette langue ?

III

Puis-je emprunter la langue d’autres communautés,

la métisser avec la mienne ; ou bien s’agit-il de déposséder un.e[1] autre de son identité ?

Et cette nouvelle langue qu’on pratique pour ne plus parler celle des maîtres[2],

cette nouvelle langue

qu’on altère dans une forme de créolisation, peut-elle être considérée

comme non blanche ? S’est-elle émancipée de l’attitude des maîtres ?

Ou bien mon identité de personne blanche

(et surtout les privilèges dont je jouis « malgré moi »)

entache-t-elle encore mon discours ?

IV

Métisser sa langue « blanche »

participe-t-il au « blanchiment » des métissages[3] ?

Peut-on passer sa vie à se mettre en quarantaine parce que nos ancêtres et nos gouvernements se sont révélés (et se révèlent encore) plus dévastateurs que peste et choléra réunis ?

Être blanc, est-ce une condition désertable ?

Peut-être faudrait-il conclure d’emblée ; dire :

« Mes mots sont impuissants, il est plus sage de garder le silence. »

Je doute qu’il existe, quelque part, une langue pouvant me permettre de dépasser mon impuissance. Mais si elle existe, où est-elle ? À qui devrais-je l’emprunter ?

Me replier dans le silence. Voilà ce que je suis tentée de faire face à la prolifération des discours et ce qu’ils portent en eux de complexes et de complexité. Les discours sont assommants à la longue. Mais plus je me retranche dans le silence, plus je leur cède la place et plus ils peuvent s’étendre pour tout envahir.

Non ?

Il faudrait résister aux discours. Pour y résister : y creuser son langage ?

Prendre sa part

de parole, cette pensée :

lourde

à porter.

Décomposer la parole I

langue

+ pensée

(en influence mutuelle,

dans un jeu circulaire. Quelle en est l’origine :

langue ou pensée ? Ni l’une ni l’autre, car elles sont toutes deux situées

sur le périmètre, où leur circularité se joue. Alors l’origine, est-ce le vide que le

périmètre (ou jeu circulaire) contient ? Ou bien l’origine tient dans le point au centre

du cercle, minuscule et presque invisible trou noir qui va grossir à mesure que je m’en

approche, jusqu’à m’absorber tout entière … Ou bien le centre est une angoisse

face au silence, une angoisse pour faire tourner le monde ; ou encore,

c’est la question, simplement, qui est au centre de tout ceci,

une question pour contenir l’univers)

Décomposer la parole III

communicable

+ incommunicable

(aussi dans un jeu

circulaire, mais sans que le

communicable corresponde à la

langue, ni l’incommunicable

à la pensée ; ou vice-

versa)*

*Il me

semble que, peut-être,

langue, pensée, communi-

cable et incommunicable sont

difficilement discernables

les uns et les unes

des autres

…

Je sens bien que ma parole est faite de silence.

Mais comment dire cela, comment le dire vraiment,

comment parler le silence ?

ET PUIS SURTOUT :

Comment faire pour qu’un silence parlé ne se transforme pas en discours ?

=> Prendre conscience que les mots que j’emploie appartiennent à une langue autre que la mienne – quoiqu’on la qualifie à ma place de « langue maternelle » ; cette langue encerclant, dirigeant, influençant ma parole et ma façon de penser.

« Dans cette langue qui s’impose à moi, je reste bien davantage étranger à moi-même. »

(Crépon 2001, 31)

Dans Le Monolinguisme de l’autre, Derrida réfute la « tradition qui fait de la langue “maternelle” […] la composante la plus naturelle, la plus irréductible de l’identité ». Il apparaît au contraire que celle-ci est plutôt « la loi que d’autres nous ont imposée », c’est-à-dire le « fruit d’une éducation, le résultat acquis de contraintes scolaires, sociales et autres ». Si elle nous permet d’avoir un sentiment d’appartenance – à un lieu, à une communauté, voire à une identité, il ne faut pas oublier « tout ce qui en elle relève de la loi ». C’est-à-dire tout ce qui, en elle, ne relève pas de la nature, mais plutôt d’un enjeu (social, politique) d’ordre et de domination (Crépon 2001, 32).

De conquête.

D’infiltration des individus, de leurs pensées,

de leurs façons de faire culture.

Asservissement. Contrôle.

[…] les langues en soi ne sont pas des acteurs politiques. Seuls les groupes sociaux le sont. Cependant, sous le régime des États-nations, en particulier dans leur forme républicaine, les langues dites nationales sont devenues à la fois l’un des symboles identitaires et des instruments par lesquels l’ordre se perpétue. (Lafontant 1995, 238)

Demander une allégeance à la langue maternelle sous prétexte qu’elle est la « propriété naturelle » de celleux qui la parlent, c’est faire danser sous leurs yeux le spectre du « défaut d’appropriation » qui menacerait la langue « dans son intégrité » (Crépon 2001, 32). Et puisque la langue est confondue avec la culture et que la culture elle-même est confondue avec l’identité des individus qui la composent, toute menace envers la langue viserait ses locuteur·ices.

Pourtant,

[c]e que la langue, comme langue de l’autre, qui m’impose sa loi, révèle de la culture, ce n’est pas son caractère naturel, mais son essence coloniale […]. Autrement dit, ce que je tiens pour « ma culture » n’est jamais ma propriété. Dans le rapport qu’on a à « sa culture », on doit bien davantage souligner cette part d’aliénation irréductible que révèle le caractère inappropriable de la langue. Mieux, on pourra même aller jusqu’à dire que tout discours sur l’identité culturelle, toute conception unidentitaire de la culture, qui présente celle-ci comme un tout homogène organisé autour – et à partir – de la langue n’a d’autre fin que de masquer cette aliénation. (34-35)

Considérer qu’une langue est non pas naturelle mais inappropriable (dans le sens où elle s’impose sans se laisser approprier) permet de comprendre comment « telle ou telle communauté [est] expropriée de ce dont précisément elle n’a pas la propriété » (33) ; c’est-à-dire comment, d’une part, une communauté parlant une langue peut être considérée, au sein de celle-ci (par ses autres locuteur·ices), comme ne la parlant pas assez correctement pour jouir de la même considération que les autres, et comment, d’autre part, une langue à dimension hégémonique peut provoquer une perte de culture en se substituant à la langue que parlaient les individus de cette culture – lorsque certaines langues et façons de parler sont affaiblies, dévorées par l’hégémonie des autres :

[…] le caractère inappropriable des langues fait apparaître les menaces hégémoniques que telle ou telle d’entre elles fait ou a fait peser sur les autres comme la manifestation d’un besoin fou d’appropriation. C’est parce que la langue n’est jamais une propriété naturelle que d’aucuns se mettront à comptabiliser le nombre de ses locuteurs, que des politiques tendront d’imposer telle ou telle d’entre elles par toutes sortes de contraintes. C’est aussi la raison pour laquelle elles pourront faire l’objet de classements, de hiérarchies – selon des critères qui désigneront leurs raisons ou leurs chances supplémentaires d’être appropriées (l’antiquité, la pureté, la richesse, l’expressivité, la prédisposition pour l’expression des vérités philosophiques, etc.). (33-34)

La focalisation sur les langues – leur pureté, leur naturel, leur grandeur… – est donc la marque des nationalismes et de leurs ambitions hégémoniques. Nous voyons nettement cette opération à l’œuvre au cours du 18e Sommet de la francophonie, tenu à Djerba en novembre 2022, lorsque le président français déclare sa volonté de porter « un projet de reconquête de la langue française, une francophonie d’action » (ritimo 2023), et qu’apparaît, sur le site internet de l’Élysée, un texte reprenant cette intention :

Le français, 5e langue la plus parlée sur terre (sic), reste l’une des grandes langues-monde d’aujourd’hui et de demain, porteuse d’une vision de l’humanité, d’aspirations et de valeurs partagées. Il constitue un atout décisif pour rassembler autour du modèle de mondialisation que la France défend et contribuer concrètement à le mettre en œuvre[4].

Selon l’État français, il existerait donc une « hiérarchie mondiale des langues » (ritimo 2023) l’autorisant à survaloriser son modèle sociétal, autrement dit : à postcoloniser la différence en lui injectant son modèle de pensée.

Il apparaît dès lors que la question « comment déconstruire les mécanismes d’oppression linguistique » est toujours aussi prégnante.

Une façon de ne pas perpétuer, dans sa langue, l’ambition colonisatrice d’une politique culturelle nationaliste ou hégémonique pourrait être de s’y infiltrer plutôt que de s’y assimiler. Ce travail d’infiltration entraîne des lézardes dans les fondations de la langue. Une forme de précarité se révèle – qui peut sembler angoissante puisque nous sommes éduqué·es à croire, dès l’école primaire, que les règles d’une langue sont fondamentalement intouchables et que les atteintes à la langue relèvent de violences contre la culture qu’elle sous-tend, formant à coup sûr les prémices d’autres violences plus graves encore.

Il s’agit de fragiliser la dimension colonisatrice de sa langue en y injectant du soi, du subjectif, de l’incertain, du mouvement. En y jouant avec les règles, en y créant des pratiques personnelles de la langue. Nous pouvons transformer les lieux de domination en espaces de création, ainsi que le fait remarquer Michel de Certeau dans L’invention du quotidien. Vol. 1 : arts de faire (1980).

Il faut trouver une façon personnelle de lutter contre « sa » langue maternelle ou langue-loi. Paradoxalement, c’est elle qui nous sert d’outil dans cette lutte. Cet outil, nous devons le façonner en fonction de notre réflexion sur notre propre manière de lutter, en fonction de notre tempérament (sommes-nous plutôt belliqueux·ses, pacifistes, drôles, passionné·es, meurtri·es, apaisé·es… ?), mais aussi en fonction de nos possibilités (sommes-nous en position d’être entendu·es ?).

Il faut questionner les règles, les termes, les définitions et les fausses évidences. Il faut se promener dans notre langue comme dans un jardin. Se faire botaniste. Se pencher sur des détails, l’orientation des pétales, la texture d’une écorce, les rayures de l’herbe, et observer aussi ce « VENT qui change [les] forme[s] initiale[s] » (Warren 2022, carte 56), qui fait frissonner, trembler, vaciller nos certitudes. On ouvre des dictionnaires, on parcourt du bout des doigts des mots et des mots et des mots, à n’en plus finir, on essaye d’en deviner les définitions, on se trompe, on les invente… On cherche des synonymes et des proverbes, on multiplie ses sources : on se ressource dans des imaginaires lointains, on se repose. La langue est un bateau.

Dans les ventres des bateaux l’homme a transporté beaucoup d’êtres,

réduits à être moins que des denrées.

On ne se laisse plus berner.

Dans le ventre du bateau : de l’incommunicable, de l’irréductible,

de l’humanité. On joue avec les ombres

et les fantômes de la langue. On joue

avec les langues qui bruissent encore

dans le ventre des carcasses de nos histoires.

On joue. On ouvre le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey. Plaisir de découvrir des étymologies, des origines et des voyages. Cela nous lie au reste du monde. Nous dévoile le vertige de l’aventure humaine. Nous replace au bord de ce vertige, face au vide. À la naissance du langage. Cela nous demande aussi d’oser la créativité pour inventer un possible qui tienne dans le vide.

Concrètement, par exemple, il faudrait admirer, valoriser les argots, ces façons d’utiliser une langue « pour résister à l’hégémonie culturelle » (Reese 2012). Au lieu de les reléguer au statut de violences faites à une langue – tout en refusant d’admettre les violences que cette langue porte et assène à travers et à celleux qui l’adressent « selon les règles » – il faudrait s’en inspirer pour lutter contre la tentation hégémonique de sa propre langue, la déconstruire.

En l’absence de langue maternelle, les [N]oirs des États-Unis ont créé des modèles linguistiques uniques qui ont à leur tour créé une « unité » et une « altérité ». […] [L]’AAVE [African-American Vernacular English] est une construction lexicale directement issue de l’esclavage. Alors qu’ils étaient démunis dans toute autre dimension de la société américaine, la langue a constitué pour les [N]oirs opprimés une forme d’expression unique de libération. Du blues, du jazz, du funk et du langage swingué jusqu’à l’argot des rues qui a nourri la culture hip-hop, les Afro-Américains ont de tout temps utilisé la langue pour se distinguer de leurs concitoyens américains […] [et] comme moyen de résistance [face] à l’hégémonie culturelle américaine. (Reese 2012)

« La langue peut être un véritable champ de bataille, un lieu d’oppression mais aussi de résistance. » Cette phrase de Toni Morrison […] nous aide à découvrir qu’une des formes de violence la plus vertigineuse porte sur la langue. Je l’ai compris en lisant Victor Klemperer, le linguiste allemand. À l’arrivée d’Hitler au pouvoir, il a dû vivre clandestinement. Il a alors rédigé un journal secret dans lequel il décrit en détail comment la langue nazie – cette langue que tout le monde parlait : de Goebbels à l’homme de la rue, des fonctionnaires de la Gestapo aux juifs eux-mêmes – empêchait de voir le mal à l’œuvre. (Midal 2019, je souligne)

Suzanne Césaire remarquait la même chose, vers la même époque, en Martinique. Lorsqu’en 1943, la censure colonialiste et pétainiste prétend que la revue Tropiques est « révolutionnaire, raciale et sectaire » (Césaire 2009, 12), elle conclut dans sa réponse : « N’attendez de nous ni plaidoyer, ni vaines récriminations, ni discussion même. Nous ne parlons pas le même langage » (14, je souligne), à savoir que le langage colonialiste et pétainiste empêche tout simplement celles et ceux qui le parlent de voir le mal à l’œuvre.

L’enjeu qui apparaît clairement dans la pratique littéraire de Césaire

réside justement […] dans la capacité de la littérature à révolutionner un langage faussement universel, exclusif et pétri de lieux communs donnant voix à l’impérialisme, au colonialisme et au nazisme. Il faut, par la parole, reconquérir l’identité antillaise, affirmer sa culture, non pour se réfugier dans un entre-soi coupé du reste du monde, mais pour proposer autre chose à ce monde. (Saïd 2016)

À l’instar de Césaire, qui met l’accent sur la créolisation d’une culture et d’une langue, nous ne devons pas imiter ce qu’une langue a déjà fait d’elle-même par le passé, autrement dit ce que d’autres ont déjà fait avec elle et à travers elle, mais plutôt être attentif·ves au potentiel de cette langue, à ce qu’elle fait, peut faire, ou encore à ce qu’on peut faire d’elle et par elle, dans le présent et la mouvance de nos rencontres.

Entracte

« Les mémoires coloniales

Je voudrais m’inspirer de ce que les personnes opprimées

sont-elles condamnées à être spectrales et/ou rivales

par « ma » langue maternelle

ou est-il possible de les faire dialoguer afin qu’elles deviennent

font d’elle.

Aller à leur rencontre, dans cette pratique.

le socle d’une “intimité historique” entre les peuples ? »

(Amuri Mpala-Lutebele, Parent et Bragard 2019, 683)

Créoliser ?

I

Seulement, voilà, en lien avec le déni des États « autrefois » colonisateurs (déni qui leur permet simplement de poursuivre indéfiniment leurs pratiques coloniales), il existe aussi, directement liée au spectre de cette colonisation pas tout à fait morte, une hantise de l’appropriation culturelle. Une peur fondée qui me pousse à la prudence, voire me paralyse.

II

Je ne peux pas emprunter les langues d’opprimé·es, à qui ma culture a déjà tant pris, je ne peux m’inviter dans leurs façons de parler quand autrefois mes ancêtres se sont invité·es sur les territoires de leurs ancêtres pour dénigrer leurs langues et leurs cultures et les détruire et tout voler.

L’horreur de certains événements les réactualise constamment,

événements constamment

au présent.

III

Il me semble que je suis obligée de garder une certaine distance. La culpabilité que je porte, et dont j’ai hérité au même titre que mes privilèges, me pousse à la réserve. Tout au plus, puis-je leur emprunter quelques mots ou expressions pour lézarder ma langue, la bigarrer ? Mais cela ne relève-t-il pas d’un jeu superficiel, pour faire joli, exotique ?

IV

Voilà que je reviens à mes questions de départ.

Pour faire un usage réfléchi,

conscient, émancipatoire de ma langue,

je dois peut-être explorer mes propres contrées,

déconstruire la manière dont ma langue maternelle m’opprime.

Ma qualité

de personne autiste

rend la communication

peu évidente, peu plaisante

et

peu

g

r

a

t

i

f

i

a

n

t

e,

ça me délite.

Je suis peut-être un ballon pris sous un chapeau de plomb.

J’aime regarder, réfléchir les traces que je laisse derrière moi, mais ne devrais-je pas plutôt les oublier ?

J’aime observer les gens et les choses.

J’aime bien les gens et les choses,

les arbres et les animaux.

J’aime mon rire,

quand je suis seule.

Je voudrais partager ma solitude :

paradoxe :

histoire de partager cela,

il faudrait user sa langue

en

l’enroulant

à celle des autres.

La présence des autres m’éteint,

trop souvent ;

j’existe dans la solitude

naïve et sans défense, broyée

par mon entrée dans la parole

parole qui

revient

à me priver d’un creux

que

je remplace par du langage.

Mes vides par des mots.

Vides avides de

revenir.

Bégaiements.

Bée, gaiement.

Affreux : les encouragements à grandir. Les bavardages.

Exister est revenu à me conformer aux attentes des autres.

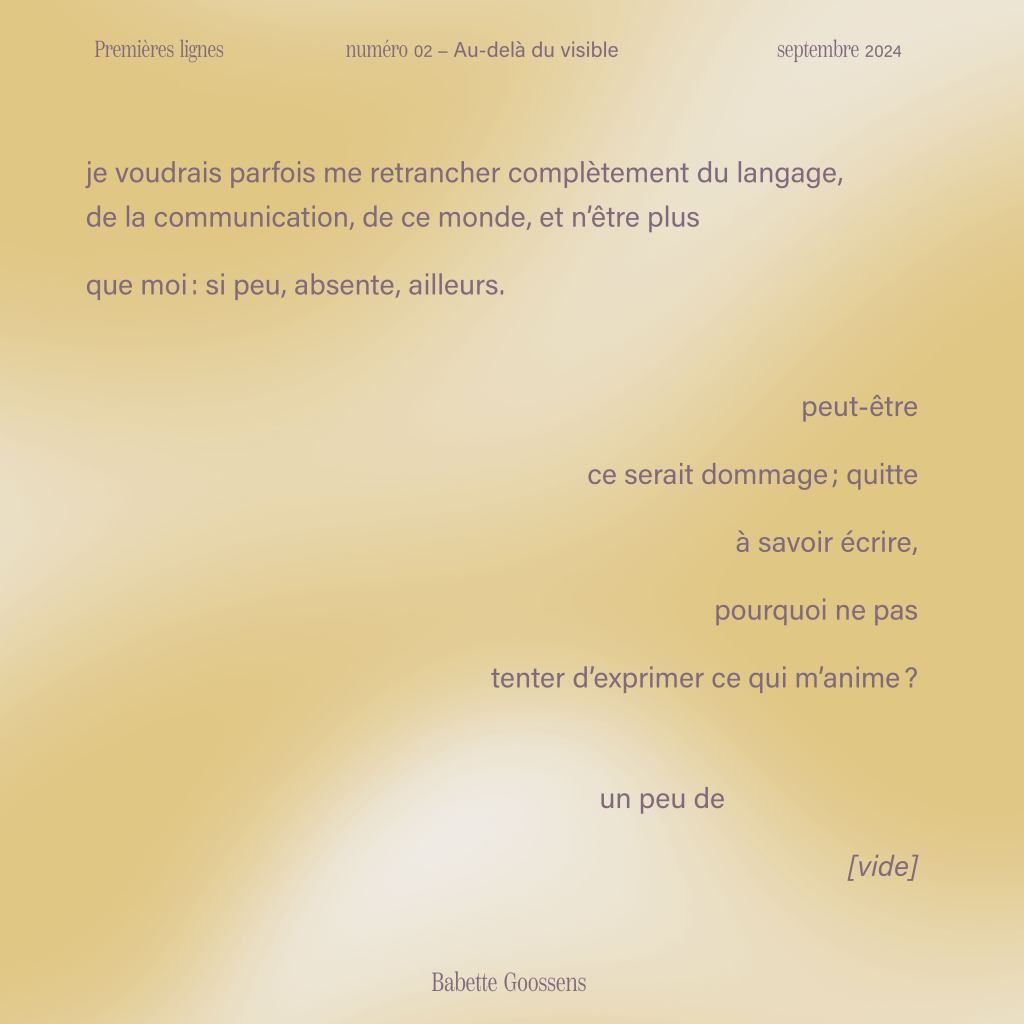

je voudrais parfois me retrancher complètement du langage, de la communication, de ce monde, et n’être plus

que moi : si peu, absente, ailleurs.

peut-être

ce serait dommage ; quitte

à savoir écrire,

pourquoi ne pas

tenter d’exprimer ce qui m’anime ?

un peu de

[vide]

Une part de moi me fait mal.

UNE

.

ǝ

ן

ן

ı̣

n

ƃ

ı̣

Ɐ

suivre la direction qu’elle m’indique,

son fil et NUE

découdre mes failles mes tapisseries mes images mes récits.

Découvrir cette crête entre langage et silence.

Paradoxe : je parle parce qu’il faut bien vivre, et prouver qu’on existe ;

quand je parle, je cesse un peu

d’exister

je

m’échappe

[1]Dans ce texte, l’écriture inclusive prend plusieurs formes : point médian, formules épicènes, dédoublement, grammaire neutre. Si j’adopte toutes ces méthodes sans en privilégier une en particulier, c’est qu’elles proposent, ensemble, de possibles avenues de déconstruction et de reconfiguration de la langue française, processus sur lequel je me questionne dans cet essai, dans une perspective décoloniale ; faire l’expérience de ces différentes formes de féminisation et de neutralisation de la langue me permet d’expérimenter mon questionnement.

[2]Référence à bell hooks, citant un vers d’Adrienne Rich : “this is the oppressor’s language / yet I need it to talk to you”, issu du poème The Burning of Paper Instead of Children.

[3]Lorsque le métissage s’apparente plus à une récupération neutralisant les altérités et les contestations inhérentes aux discours en marge d’une norme donnée comme naturelle, et moins à une rencontre ou à un mélange des diversités.

[4]Extrait cité dans [s.a.]. 2023. « Les langues, outils d’oppression ou de résistance ? ». Du côté de l’ECSI (42), mars 2023, consulté le 18 décembre 2023 sur https://www.ritimo.org/Les-langues-outils-d-oppression-ou-de-resistance

Bibliographie

[s.a.]. 2023. « Les langues, outils d’oppression ou de résistance ? ». Du côté de l’ECSI(42).https://www.ritimo.org/Les-langues-outils-d-oppression-ou-de-resistance.

Amuri Mpala-Lutebele, Maurice, Sabrina Parent et Véronique Bragard. 2019. « Entre évitement et ressassement : le spectre colonial belge dans les productions littéraires, artistiques et culturelles ». Revue belge de philologie et d’histoire, tome 97, fasc. 3 : 677-688.

Barthes, Roland. 1985. « Analyse textuelle d’un conte d’Edgar Poe ». L’Aventure sémiologique, Paris : Seuil.

Crépon, Marc. 2001. « Ce qu’on demande aux langues (autour du Monolinguisme de l’autre) ». Raisons politiques, vol. 2 : 27-40.

Certeau, Michel de. 1991. L’invention du quotidien. Vol. 1 : arts de faire. Paris : Gallimard.

Lafontant, Jean. 1995. « Langues, cultures et territoires, quels rapports ? ». Cahiers franco-canadiens de l’Ouest 7 (2) : 227-248.

Césaire, Suzanne. 2009. Le grand camouflage. Écrits de dissidence (1941-1945). Édition établie et préfacée par Daniel Maximin. Paris : Seuil.

Melançon, Joseph. 1984. « Roland Barthes, le paradoxal ». Québec français (53) : 88-89.

Midal, Fabrice. 9 août 2019. « Toni Morrison : ‘‘La langue peut être un véritable champ de bataille, un lieu d’oppression mais aussi de résistance’’ ». 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Baladodiffusion, 3:00. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/3-minutes-de-philosophie-pour-redevenir-humain/toni-morrison-la-langue-peut-etre-un-veritable-champ-de-bataille-un-lieu-d-oppression-mais-aussi-de-resistance-1192870

Reese, Renford. 2012. « Les manifestations linguistiques de l’oppression : l’expérience des Afro-Américains ». Droit et Cultures, revue internationale interdisciplinaire (63) : 187-200.

Saïd, Gabrielle. 2016. « Suzanne Césaire, la poésie en partage ». Diacritik. https://diacritik.com/2016/04/18/suzanne-cesaire-la-poesie-en-partage.

Warren, Louise. 2022. « N’oublie pas le vent ». Dans Vivaces. Atelier mobile de lecture et d’écriture. Montréal : Éditions du Noroît.